Монастыри и церковные приходы уже на заре христианской истории России получали большие пожертвования в виде денежных сумм. Но этот доход не был единственным, «не брезговали отдавать деньги под процент, хотя Церковь давно уже осуждала эту операцию как греховную», – обобщается в научном дореволюционном журнале (Шмелев Г.Н. Из истории московского Успенского собора // Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1908. Кн.1. Отд. III. С. 32).

В число монастырей, где можно было заложить земли под ссуду, входили подмосковный Троицкий (с 1744 года – Троице-Сергиева лавра) , Калязин Троицкий Тверской епархии и другие (Жилецкие землевладения в 1632 году Летопись Историко-родословного общества в Москве. 1912. ). В приходо-расходных книгах Азовского Иоанно-Предтеченского монастыря , значится выручка «за закладные серьги, что Ивана-кузнеца» (Приходо-расходные книги Азовского Предтечева монастыря. 1699–1701 гг. Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца. 1907. Кн. 19. Отд. V. С. 31). Указанная история видится так: кузнец впал в нужду, и монастырь этим ловко воспользовался…

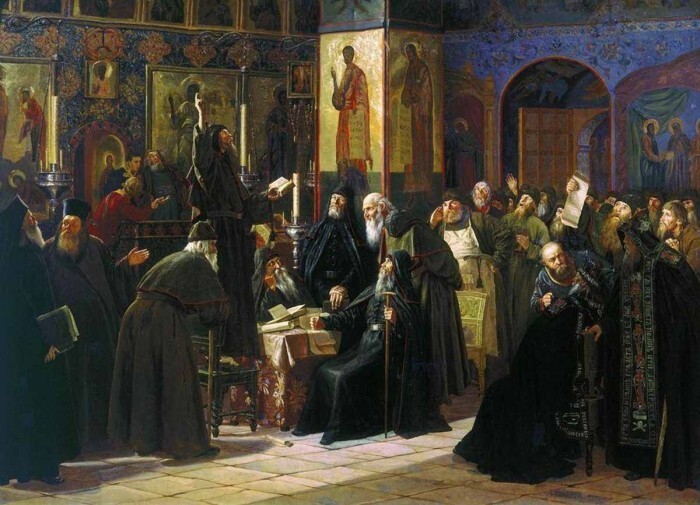

Чем богаче становилась церковь, тем больше были ее проценты. Насельник Кирилло-Белозерского монастыря Вассиан (Патрикеев) признался: «Мы монахи, волнуемые сребролюбием и ненасытимостью, всевозможным способом угнетаем братий наших, живущих в селах, налагая проценты на проценты» . За столь смелые откровения Патрикееву отомстили: в 1531 году его заточили в Иосифов Волоколамский монастырь, бывший оплотом «православной экономики» со времен Иосифа Волоцкого, идеолога стяжательства и кумира нынешних апологетов богатой Церкви. В монастыре том совестливый чернец и скончался.